革物語~黄金のバングラデシュ 愛とは理解の別名 BY タゴール

バングラデシュには、”我が黄金のベンガル”という言葉があります。

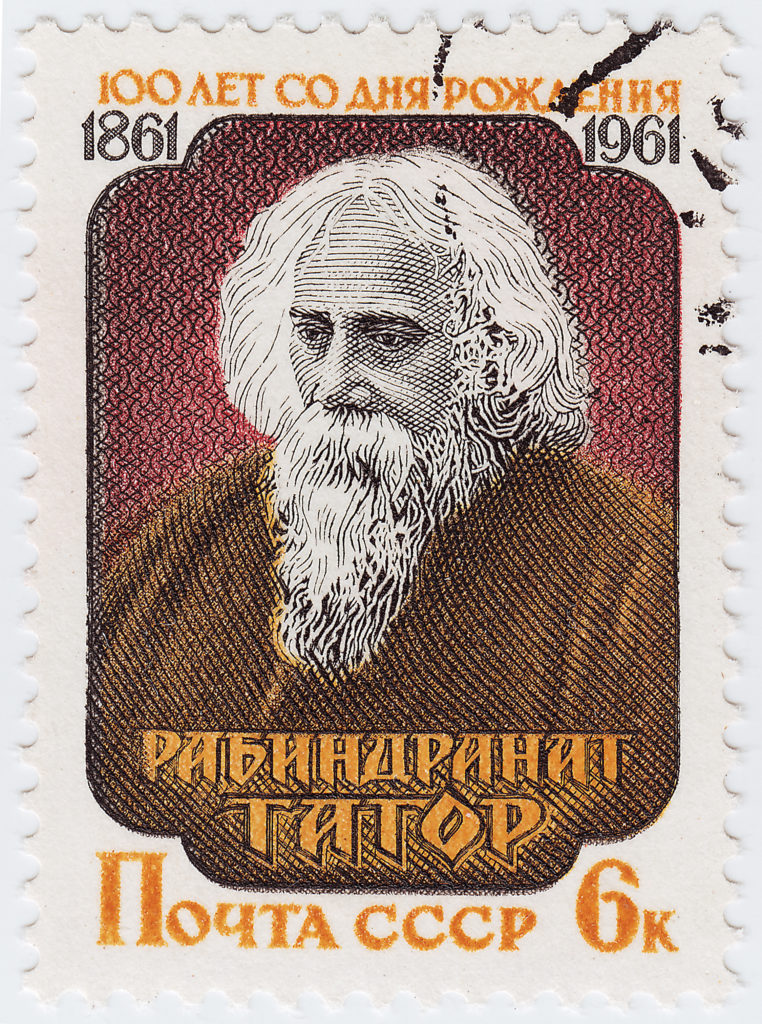

これは、アジアで初めてノーベル賞をとったタゴールという詩人が作ったバングラデシュの国歌でもある。

USSR – CIRCA 1961 : stamp printed in USSR shows Rabindranath Tagore – Indian poet, novelist, musician, painter and playwright, circa 1961

タゴールは、詩人であり思想家であり、多くの尊敬を受けた偉大な人物で、

このベンガルの大地が大変豊かであることを愛し、世界中に詩として伝えました。

この地は肥料なしに果物が自生し、水に恵まれ、黄金の稲作農業が盛んでした。

その為、その自然豊かなこの国を黄金の国として称えました。

さて、皆さんがバングラデシュというと、1番に思い浮かべる言葉は、おそらく発展途上国であると思いますが、

バングラデシュはかつて世界で最も綿産業が栄え、1番早い染色技術を持っていました。

芸術やアートもこの土地から生まれ、現代であればニューヨークで、

沢山のことが流行が発信され、世界から注目された土地でもありました。

16世紀にはいると、ムガール帝国の支配下となり、ヨーロッパとの貿易がスタートします。

特にモスリンという手紬ぎの綿の布は、大判のショールですら指輪を通るという薄くて繊細な生地であり、

ヨーロッパにはない素材で、王宮からも好まれるようになりました。

イギリスの植民地になると、このダッカモスリンはロイヤルの衣装としてシルクロードを渡ってイギリスの宮殿に献上されるようになります。

話は現代に戻りますが、バングラデシュの人口の約90%はイスラム教です。

独立する前はインドであったため、独立直後はヒンドウー教の多くはインドに移住しました。

ヒンドウー教は牛を神聖なものとして扱うため、牛肉を食べません。家庭事情や宗教的な理由で多くの人が現在も菜食主義を良しとしています。

イスラム教は、豚肉を食べないので、多くが牛やマトンを好みます。

その為、バングラデシュではイスラム教が牛を沢山食べる習慣があるので、たくさんの牛革が生産されます。

特に犠牲祭といわれるイスラム教の行事では、バングラデシュ各地から、レザー原皮が集まります。

バングラデシュのレザーは食用という観点から、

成牛でありながら、キップレザーとして大変きめの細かい柔らかいレザーとして大手メゾンに好まれています。

牛のサイズが小さいことから、軽く、鞄や革製品に非常にマッチすることがが最大の魅力です。

バングラデシュのレザーはリーズナブルであることも、忘れてはいけません。

リーズナブル=チープと勘違いされる方が非常に多いですが、

リーズナブル=適正です。

かつてモスリンがヨーロッパ市場で一斉に購入された経緯もリーズナブルがベースにありました。当時のヨーロッパは厚手の羊毛の織物しかなく、

綿という軽くて薄く、丁寧に繊細に作られた織物は、ヨーロッパの人たちを魅了しました。

手の器用なベンガル人とモンスーンの影響を受けた湿度があるこの土地以外にこのモスリン織りを作ることはできなかったといわれています。

それが、目利き商人から見ても驚くほどリーズナブルな価格で取引され、その後イギリスの植民地になってしまいました。

バングラデシュの職人は大変手が器用で、細かい仕事が得意であり、

革細工や鞄の製作は、世界でも有数の職人大国です。

わたしたちは、そんな職人大国バングラデシュで、

レディーメイドのレザーではなく、自分たちの製品用に積極的に素材を開発して、

ロスがない生産を実践しています。

ロスがないことにより、他のブランドができないより適正な商品価格と、

職人に適正な賃金を払うことに焦点をあて、文化の継承と、若者への技術の育成を行っています。

また、現地のコミニティが管理できるよう、サポートに徹する体制を大事にしております。

かつて外国が植民地のように職人たちを囲って管理したことは、

彼らの可能性をマネージメント側がはく奪することにつながることを忘れないでください。

バングラデシュという国は世界でも特異な国で、ベンガル人の国として独立しました。

イスラム教が多く暮らしていますが、ヒンドウー教、仏教徒も仲良く暮らしています。

ベンガル語を話す国民が団結して勝ち取った黄金の国です。

発展途上国というネガティブワードを武器に多くのソーシャルビジネスが生まれていますが、

才能あふれる素晴らしい職人やエンジニアが生まれる国で優秀な人が沢山います。

自立して成長できる可能性に満ちた国であることを知っていただき、

是非バングラデシュ製品を新しい目でお手に取っていただければと思います。